重要なお知らせ

薬剤部

薬剤部紹介

平成24年の新病院完成時に、各病棟にサテライト薬局を設置しました。病棟活動は現在、そのサテライト薬局を中心に病棟専任の薬剤師を配置し、ベッドサイドでの患者さんへのお薬の説明や持参薬の確認・管理、医師への処方提案などの薬物治療の支援をおこなっています。これからも薬学の専門性を発揮し、より有効で安全な薬物治療に貢献できるように病棟活動の充実を推進していきます。

理念・基本方針

IMS薬剤部基本理念

患者さんのQOLの向上のために、適正かつ安全な薬物療法を実践する

IMS薬剤部基本方針

- 患者さん一人ひとりの薬物療法の安全と質向上に寄与する

- 相手の立場や気持ちを尊重する薬剤師を育成する

- 薬剤部職員の自己成長を支援する

- グループ組織へ主体的に貢献する

- 院内外多職種と連携し心のこもった患者中心の医療を実践する

私たち薬剤師は、チーム医療の一員として「最適な薬物療法」を提供するために、その薬学的な視点から医療に貢献することが求められています。当院の薬剤部では、医薬品の専門家として患者さんや医療スタッフから信頼されるように自己研鑚に努め、知識や技術の向上を図っています。また、積極的にハード面の充実を図ることで業務効率をあげ、薬剤師がその専門性を発揮できる環境を整えています。これからも、患者さんに寄り添い、「安全で有効な薬物療法」を提供するために、薬剤師の活躍の場を広げていきたいと思っています。

業務内容

病棟部門、中央部門(内服部門、注射部門)に分かれて業務を行っています。業務は処方監査、調剤、注射薬個別セット、TDM、TPN無菌調製、抗がん剤調製・レジメン管理、医薬品在庫管理、夜間救急外来対応、持参薬検薬、処方提案、服薬指導、カンファレンス参加、回診同行、DI業務など多岐にわたります。

病棟部門

入院患者さんの薬剤を総合的に管理しています。入院時持参された薬剤の確認や入院中に処方された薬剤に関して他職種に情報提供を行っています。また、患者さんに直接お話をして薬剤の適正使用に努めています。

病棟部門

-

8:30

全体朝礼

-

8:45

病棟部門朝礼

-

9:00

入院患者確認、薬剤管理指導

-

11:30

持参薬処理、セット

-

12:00

昼休憩

-

13:00

患者初回面談、薬剤管理指導

-

15:00

他職種カンファレンス

-

16:00

翌日退院指導準備、指導記録作成

-

17:30

業務終了

先輩インタビュー〈病棟部門 渡邉さん〉

現在、透析患者さん(腹膜透析を含む)がメインで入院している腎臓内科病棟で業務を行っています。10種類以上の薬剤を内服している患者さんも多く、薬剤の必要性を医師、看護師と協議したり、薬剤をきちんと飲めるよう、患者さんとお話ししています。日々やりがいを感じています。

中央部門

患者さん一人ひとりに対して、内服薬・注射薬を含め投与されているすべての医薬品の相互作用、用法・用量を確認し、薬剤が適切に投与されるよう努めています。

中央部門(内服)

-

8:30

全体朝礼

-

8:45

内服部門朝礼

-

9:00

入院処方、外来院内処方調剤

-

12:00

昼休憩

-

13:00

翌日分、当日分調剤

-

15:00

持参薬処理

-

17:30

業務終了

-

18:00

残り番(当直帯への送り)

中央部門(注射)

-

8:30

全体朝礼

-

8:45

注射部門朝礼

-

9:00

翌日分個人別セット、入院・外来化学療法調製、

臨時処方対応 -

12:00

昼休憩

-

13:00

翌日分個人別セット調剤・鑑査

-

16:00

翌日0時TPN調製

-

17:30

業務終了

先輩インタビュー〈中央部門 今西さん)

内服部門では、入院患者さんの調剤とサリドマイド、レナリドミド及びポマリドミド製剤の院内対応の調剤を行っています。また、外来指導を行うことがあるため日々やりがいを感じています。注射部門では、配合変化、TDMなど知識とスピードが必要な場面が多く、焦ることが多くありますが、その度に知識を身につけていくことができるため成長を実感することができます。また、先輩方のフォローもいただきながら日々成長ができる職場です。

薬剤管理指導業務

入院患者さんの既往歴、持参薬、副作用・アレルギー歴などを確認した後、薬品情報提供書を利用した薬の説明を行い、服薬状況の確認や副作用症状の発現などを確認しています。薬の使用が適正であるか、また患者さんのコンプライアンスはどうであるかなどを医師・看護師にフィードバックし、患者さんに正しく安全に薬を服用して頂けるように努めています。

医薬品情報管理

病院内において医薬品に関する情報を集積、整理し、薬の専門家として評価、判断し、医師・薬剤師・看護師・その他の医療従事者ならびに患者さんに提供しています。

調剤業務

内服薬・外用薬等の調剤を行っています。薬の用法・用量、他の診療科との薬の併用、重複などに問題がないか、電子カルテなどを用いて確認を行っています。

注射業務

注射剤の調剤・鑑査を行っています。注射剤は特に配合変化(沈殿、析出、力価の低下)が多いため、注意をしながら業務を行っています。また、適正使用(適応疾患、投与量、溶解方法、投与経路・速度・時間・期間)に留意し、安心安全な薬物治療を提供しています。

無菌調製業務

高カロリー輸液の混合調製をクリーンベンチ内の無菌環境下で行っています。抗がん剤は医療従事者の曝露防止のため、安全キャビネット内で混合調製を行っています。

TDM業務

バンコマイシンなどの一部の薬剤は、患者さんごとに投与量が大きく異なります。適正な薬物治療を行うために、患者さん個人ごとに適した投与設計を行っています。病棟担当薬剤師と協力し導入量や維持量などの初期投与設計を行った後、医師と共に投与量の検討をしています。また、投与後は血中濃度測定の結果や副作用、腎機能などから投与量の再検討をしています。

チーム医療として薬剤部の関わり

がん化学療法

概要・その部門・部署の役割

近年のがん医療は、個別化・多様化が進み、抗がん剤の進歩もめざましく、医師一人で薬物療法の適正な情報を提供し、正しくモニタリングすることは困難であり、チーム医療での取組みが求められています。その中で、薬剤師はがん患者さんに効果的で、安心・安全な薬物療法を提供するため、薬の専門家として、抗がん剤の治療計画(レジメン)の審査から実際の投与・経過に至るまでの各場面に携わることで、チーム医療の一翼を担っています。

業務内容

- レジメン管理

- がん治療は日進月歩に発展しており、多くの新規抗がん薬・新しい組み合わせの薬物療法が毎年登場します。治療を安全に、効果的に行うために、抗がん剤の治療計画(レジメン)を院内登録制としています。専門の知識をもった医療スタッフが委員会において協議を行い、その結果、承認されたレジメンだけを使用しています。

- 抗がん剤の調製・監査

- 個々の抗がん剤の特徴や性質を理解した薬剤師が正確かつ安全に抗がん剤の調製を行っています。

- 服薬指導(入院・外来)

- 安全にがん化学療法を実施する上で患者さん自身の治療への理解は不可欠です。治療を受けられる患者さんに薬剤師より、使用される薬剤の名前や投与スケジュール、副作用やその予防法について説明を行い少しでも治療に対する不安が緩和されるよう努めています。

- 副作用モニタリング・対応

- 治療を受けている患者さんと直接面談を行い、効果や副作用を確認し医師へ対策を提案することで治療継続をサポートしています。

緩和ケアチーム(PCT:Palliative Care Team)

〈関連する職種〉医師、看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、ソーシャルワーカー

がん患者さんの痛み、吐き気、息苦しさなどの身体症状や悩み、不安などの気持ちの辛さを和らげるため多職種でチームを組み、様々な問題に対し、援助しています。

業務内容

週1回のカンファレンス、週に数回のラウンドを行い、がん患者さんの辛さや痛みを和らげるため緩和ケアチームで話し合っています。緩和ケアチームにおける薬剤師の役割として鎮痛薬や抗不安薬の導入、投与量の提案を行い、薬学的視点(薬物動態、相互作用、配合変化など)からアセスメントしています。

抗菌薬適正使用支援チーム (AST:Antimicrobial Stewardship Team)

〈関連する職種〉医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師

感染症を発症した患者が適切な抗菌薬治療を受けているかを管理し、必要に応じて処方医師に支援を行っているチームです。

業務内容

- チームカンファレンス

- 抗菌薬長期使用、特異な感染症の患者さんをピックアップし、抗菌薬治療が適切かチーム内でカンファレンスを行っています。

- 届出制医薬品の管理

- 届出対象薬剤の用法用量、培養結果、使用理由の確認を行い、適正使用の確認を行っています。

栄養サポートチーム (NST:Nutrition Support Team)

〈関連する職種〉医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

輸液や内服薬適正使用の支援を行っています。

業務内容

患者さんのQOLや栄養状態の改善につながるよう輸液や内服薬に関して情報提供を行っています。

導入設備・機器・システム

- 服薬指導支援システム

- 化学療法支援システム(稼働予定)

- アンプルピッカー

- 自動錠剤分包機

- 自動散剤分包機

- 散薬鑑査システム

- クリーンベンチ

- 安全キャビネット

- サテライトファーマシー(各病棟)

部署データ

| 関連する職種 | 薬剤師 |

|---|---|

| 男女比 | 薬剤師:32名(男性11名、女性21名) アシスタント:5名 |

| 資格取得状況 |

|---|

|

教育制度

新規採用医薬品や薬物療法に関する院内勉強会を定期的に行っています。その他に抗がん剤のレジメンに関する有志で行う週1回の勉強会や、入職1年目に行うTDM研修会など育成に力を入れています。また、IMSグループ薬剤部教育研修委員会主催の年次別のフォローアップ研修会や各種専門認定取得を目指す薬剤師のための研修・管理職者研修などグループ病院ならではのさまざまなサポートを受けることができます。医療薬学会や病院薬剤師会関東ブロック学術大会などの学会にも積極的に発表・参加し、研鑽に努めています。

薬局薬剤師の方へ

採用医薬品一覧

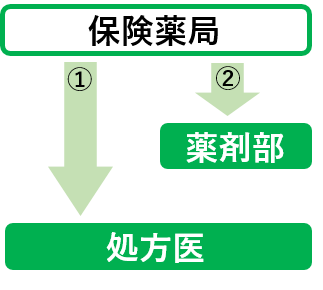

トレーシングレポート

患者さんの副作用やアドヒアランスに関する情報などを保険薬局からご提供いただくために、トレーシングレポート(形式は問いません)を受け付けています。即時性は低いものの「処方医師への提供が望ましい」内容についての情報をご提供ください。

※緊急を要する場合については、直接主治医まで電話にて報告をお願いいたします。

トレーシングレポート【がん薬物療法】

FAXは、①処方医宛てと②薬剤部宛てそれぞれにお願いします。

処方医宛てのトレーシングレポートは、次回外来診察日に確認されます。薬剤部宛てのトレーシングレポートは、日曜・祝日を除きFAXを受信した日または翌日に化学療法部門の薬剤師が内容を確認し、必要に応じて主治医への確認や保険薬局へのフィードバックを行います。

当院で作成した、フォーマットをご利用いただくことも可能です。記載内容を適宜ご変更いただいても差し支えございません。

→PDFファイル 、Excelファイル

トレーシングレポート【がん薬物療法以外】

トレーシングレポート【がん薬物療法以外】送信先(FAX)

① 処方医師宛て 047-347-2021

運用等に関するお問い合わせ先

TEL:047-345-1111(内線7732)

(平日9:00〜17:30・土曜日9:00〜12:30 薬剤部化学療法部門)

登録レジメン一覧

レジメンに関するお問い合わせは、以下の番号までにお願い致します。

TEL:047-345-1111(内線7732)

- MSI-High

- TMB-High

- 頭頸部がん

- 胃がん

- 大腸がん

- 食道がん

- 胆道がん

- 膵がん

- 肝がん

- GIST

- 悪性軟部腫瘍

- 神経内分泌腫瘍

- 腹膜癌

- 乳がん

- 肺がん

- 胸腺がん

- 膠芽腫

- 泌尿器がん

- 血管炎

- 悪性黒色腫

- 子宮頸がん

- 子宮体がん

- 卵巣がん

- 小腸がん

- 原発不明がん

固型がん

- 髄注

- AML

- CML

- ALL

- JALSG ALL202(Ph-)

- JALSG ALL208(Ph+)

- JALSG ALL213(Ph+)

- CLL

- 悪性リンパ腫

- 骨髄異形成症候群

- 多発性骨髄腫

- APL

- 全身性ALアミロイドーシス

- ITP

- 原発性マクログロブリン血症

血液がん

製薬企業の方へ

いつも医薬品情報をご提供いただきありがとうございます。当院の薬剤部医薬品情報管理室へのご訪問や院内での情報提供活動を行う際には、以下の事項を必ずご確認ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

MR活動規約

情報提供に関するお願い

院内での医薬品情報提供活動を行う前に資料を作成の上、以下のアドレスに送信をお願いいたします。

yakuzaika.smt@ims.gr.jp

その他に製品情報概要などホームページ上からダウンロードができない資料があれば、添付をお願いいたします。

患者様へ

一般名処方について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方※によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

※一般名処方とは

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を記載して処方することです。

後発医薬品およびバイオ後続品の使用促進について

当院では、厚生労働省の後発医薬品・バイオ後続品の使用推進の方針に従い、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして後発医薬品※ (ジェネリック医薬品)およびバイオ後続品※ (バイオシミラー)を積極的に採用しています。 医薬品の採用は、品質・安全性等の情報を収集・評価し決定していますが、一部の医薬品では十分な供給が難しい状況が続いています。 医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画を見直すなど、適切な対応ができる体制を整備しております。 状況によっては、患者さまへ投与するお薬が変更になる可能性もあります。 変更にあたって、ご不明な点やご心配なことがありましたら、当院職員までご相談ください。

※後発医薬品とは

先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ成分をもつ医薬品のことです。医薬品の開発に要する費用が少なく済むため、先発医薬品に比べ安価であり、使用することで医療費を少なくすることが期待できます。

※バイオ後続品とは

遺伝子組換え技術などにより細胞、酵母、細菌などから産生されるタンパク質由来の医薬品である「バイオ医薬品」の特許が切れた後に、他の製薬企業から発売される先行品と同等の品質・安全性・有効性を有する医薬品です。